新闻

亚洲电影新想象 · 毕赣×赵德胤 (现场文字全纪录)

摘自:电影路边野餐

2016-6-14

四小时前,在上海戏剧学院结束了两位青年导演,赵德胤和毕赣对生活、电影的感悟对谈,看似不同的背景,却有着惊人的相似;相信看完的你们一定有着不一样的感受,精华很多,还请大家慢慢发现。

【主持人】:尊敬的各位校领导、各位嘉宾、媒体朋友们,以及我们来子上海戏剧学院、中国美术学院、上海大学、同济大学、复旦大学、浙江大学、浙江传媒学院的各位亲爱的同学们,大家下午好!

我是本次对话活动的司仪主持,来自上海戏剧学院的马聪,再次欢迎大家。

在第19届上海国际电影节隆重举办期间,本场“亚洲电影新想象——毕赣X赵德胤”也在各位文艺青年的热切期待下,终于拉开了帷幕。首先,让我们特别感谢China Film International中影国际与上海戏剧学院的辛勤主办。上海戏剧学院电影电视学院、电影学学科、教务处承办。以及北京合瑞影业文化有限公司、北京太合娱乐文化发展股份有限公司、台湾前景娱乐有限公司、中国美术学院张江校区学生会、中国美术学院电影社、同济大学NG电影社、上海大学电影社、浙江传媒学院偏北影评社的鼎立协助。本场对话将在爱奇艺视频原创频道独家支持。

我相信,对于关注亚洲艺术电影的每一位朋友来说,毕赣及赵德胤的名字大家一定并不会陌生。我和在座的每一位一样,都非常热忱的期待着,在我们新空间剧场,两位备受全球注目的华语青年导演,将碰撞出怎样的火花。他们的对话,又将对我们年轻的电影创作者产生怎样的影响。

因为今天现场的嘉宾席落座有我们来自海内外知名电影公司、顶尖品牌伙伴以及电影、文化、时尚媒体的朋友们。所以在请出他们之前,请允许我简单的对今天到场的两位华语青年导演及特邀对话主持进行简单的介绍。

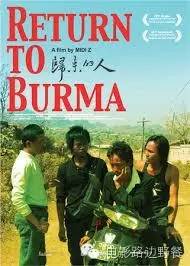

作为本届上海国际电影节创投单元评委的台湾地区新锐导演赵德胤,缅甸华侨,16岁到台湾念书,大学毕业短片《白鸽》入围釜山等多个国际影展。2009年入选台北金马学院,师承侯孝贤、李安等导演。2011年起创作剧情长片《归来的人》、《穷人·榴莲·麻药·偷渡客》、《冰毒》。入围柏林、翠贝卡、鹿特丹、釜山等国际影展。《冰毒》更一举获得爱丁堡影展最佳影片奖、台北电影奖等最佳导演和媒体推荐奖,更获选代表台湾地区出赛2015年奥斯卡最佳外语片。其所参与的《台北工厂》亦受邀至坎城影展“导演双周”放映。2014年法国LaRochele影展举办其导演专题。2016年其纪录片《翡翠之城》再次入选2016柏林影展“青年导演论坛”的单元。而其新片《再见瓦城》目前正在后期制作阶段,其剧本在开发期间就已在国际上获得各类奖项,并获得德国和法国电影基金。

而1989年6月出生于贵州凯里的毕赣,具有编剧、导演、诗人独特创作身份。毕赣初中开始写诗、诗性语言和结构影响其电影表达。2011年毕赣的第一个影像作品《老虎》,入围第八届中国独立电影年度展剧情片正式单元。2012年,为了纪念一个死去的朋友,他拍摄了黑白短片《金刚经》。获得香港ifva电影节特别表扬奖。

好了,小心大家已经和我一样,非常期待今天接下来的这110分钟,那么,就让我们此刻用最热烈的掌声欢迎特邀主持黄茂昌,华语青年导演赵德胤、毕赣。掌声有请。

赵德胤(右)和毕赣(左) 在台湾首映合照

【黄茂昌】:大家下午好!

【赵德胤】:大家好,我不是毕赣,我是赵德胤,怕大家搞错了。

【毕赣】:大家好,我不是赵德胤,我是毕赣,怕大家搞错了。

【黄茂昌】:大家好,我是黄茂昌。其实每次讲到这个,我都有点尴尬,其实230万的片在台湾是挺好的,我跟大家讲一个数字吧,大部分的大陆的商业片在台湾其实票房都不好,大概是几十万台币,包括在这边做20亿人民币的,在台湾才做几十万台币。

我今天来主持,其实是跟大家聊聊天,因为跟赵德胤导演合作了好几部片子了,也很有幸在去年认识了毕赣导演和他的《路边野餐》,今年4月份在台湾上映,取得了很好的口碑。

今天虽然是聊天,但我还是想回应一下,为什么今天的题目叫“亚洲电影新想象”。我认为这里面有两个关健词,为什么不讲华人,为什么不讲世界,要讲亚洲?我觉得今天两位导演的经历,可能不只是华人,可能会扩及到东南亚,包括印尼等等。赵导演的这四部影片,并没有在台湾拍摄,所以他有更宽广的亚洲经验。

第二个,前天我收到一个信,是洛迦诺要放映《归来的人》,赵导演是嘉宾,是他的第一部片。去年毕赣导演的《路边野餐》得了最佳新导演,这个可能对电影本质一个新的想象,一个新的期待。五六年前当《归来的人》出来的时候,全世界的电影节,没有办法对缅甸的电影产业有任何的想象。所以想象某种程度上是对未来的各自解读。今天两位在所谓的电影道路上,可能有一些跟大部分的电影导演,尤其是商业电影产业里面不太一样的路,最后我们都会回到这两个命题。

一开始,先聊一聊,怎么去看到对方的电影?或者对方的电影跟自己有非常不同或者相似之处。回答这个之前,我刚刚在朋友圈看了一下赵导演在3月30日发了一个我觉得蛮有意思的,他说《路边野餐》是一部很好的电影,我在26岁拍了第一步《归来的人》,主要是云南话,毕赣拍了,讲的是贵州话。毕赣先聊聊,你之前怎么看赵德胤的片?

【毕赣】:通过网络下载的《冰毒》,找到以后,就发现原来跟我想象的还是有一点点不一样,因为它是极度写实的。

【赵德胤】:刚刚讲到《归来的人》,看毕赣的电影,他的年纪,我比他大5岁,刚好是我在那个年纪拍了那样的电影。但我在看《路边野餐》的时候,我很熟悉,我没有到过贵州,但那个状态其实以前跟我到云南边境差不多,我国就住在缅甸边境,我们家乡80%的居民都是来自于云南,早期战争出来的华人。所以当他看的片里面那些人讲话的语气,是我非常熟悉的家乡的写实的生活状态。

【黄茂昌】:其实我是去年的9月第一次收到《路边野餐》的链接,我看了一下,第一个印象就想到赵导演,里面有很多元素相似的,长镜头的应用,非职业演员,同样来自于边缘地带,非中心的,家乡、乡愁的元素。后来认真的看了几次,认识毕赣导演之后,发现其实挺不一样的,尤其在所谓的写实或者对奇幻的诠释等等。但是有一个东西我觉得蛮有趣的,就是怎么去觉得自己可以去拍电影,怎么开始这件事情挺有趣的。两位其实都不是所谓真正的电影本科出身,什么时候觉得这个东西有点意思,可以来尝试,又什么时候觉得自己有能力的,或者挺有自信的可以来做这件事情。

【毕赣】:我大概从高中开始,因为那个时候特别喜欢动物,刚好是黄茂昌老师发的第一部电影是《导盲犬小Q》,是我喜欢的第一部电影,当时就想用这样的方式拍一些动物。后来去大学,就再也没有拍动物,直接拍电影了。第一个拍完老虎是很糟糕的,后来经过慢慢的调整,才找到拍电影的自信。

【赵德胤】:我的故事听起来比较戏剧性一点,但我没有编的,是真的。在看毕赣的时候,我们两个有不一样的地方,他为什么走上电影之路跟我就完全不一样。我大概是16岁去台湾,去台湾干吗呢?一般人都觉得去念书,都是有钱人去做的。但我们的状态不一样,我们比较那种国民党后裔,所以有机会考台湾的联考,考完就有机会去台湾。但那个时候不想去念书,缅甸的状态是国中毕业之后没有念书了,就去打工了。所以我16岁去台湾,就是为了打工。去到台湾之后,念了高中,类似于美工,接触了拍照。因为以前在缅甸的时候去照相馆混过,慢慢接触了影响。最主要我有一个朋友在缅甸做海鲜的,寄海鲜到台中,寄完之后,你要相信他,他收到海鲜之后,他给你钱。我刚好在那边帮他收这个款项,很多次都收不到,我那个朋友最后放弃了,他说好吧,收不到就算了,收到的话,你帮我买台DV数码摄像机,拍动态的。然后我收到了钱,帮他买了台机器要寄给他,但缅甸那时候内乱,任何都寄不回去,然后就变成我的了。然后《归来的人》大概是2万元人民币的制作,买了三张机票去缅甸,去拍缅甸大学,我是拍到《冰毒》的时候,才发现原来自己可以做电影,原来电影是可以挣钱的。以前就觉得没事干,那就一直干,但平常也是喜欢看电影的。刚才毕赣说看《冰毒》是通过网络,我们在台湾,不是通过去电影院的方式,取得很多资源,很多资源都是这边网络的,很多网络很厉害,看来看去就拍了电影,大概就是这样的。

【黄茂昌】:讲到婚礼拍摄,是不是毕赣也有类似的经验?

【毕赣】:对的,我大概在2012年的时候,有一个工作室,是一个毛胚房,专门用来拍婚庆的,所以我们成长的路径是一样的,成长方向是不一样的。

【赵德胤】:那时候我的状态是要先生存,你16岁离开家,可能大家不了解,那时候1998年离开缅甸,办一本护照不是那么容易,你得贷款借钱办护照,你去到台湾不可能专注于念书,你先想办法挣钱寄回家还债,所以对电影的实践,都是通过赚钱的目的,慢慢接近艺术的本质,到现在可能没有挣钱的目的了,可能生活物质需求也不是那么高了。所以当我看毕赣的《路边野餐》,我很羡慕,因为我们小时候接触过诗歌,接触过文化,华人很多文革时期跑出来的老教授,变成了我们小学的老师,所以我们每天被他们逼着念一些古文灌制,你生活里面的很多现实的,要找路子,要挣钱,这个东西把你隔绝了。所以我是类似隔绝了十几年,然后拍完《冰毒》之后,才慢慢找回来的,所以看到他的《路边野餐》,很感动,觉得很纯粹的东西,那个也是左右了我电影的风格,为什么那么写实,不太抽象,慢下来做他的那种电影,即便我们有相似之处,比如说小时候的成长经验。

【毕赣】:我开婚庆公司的很大原因是你要拖延时间,写剧本,因为这是成本最低,容易办到的一个事情。

【黄茂昌】:有挣到钱吗?

【毕赣】:十天半个月倒闭了,我们是用相机拍的,当地人觉得这个不够气派,要用摄像机,所以就倒闭了。

【黄茂昌】:刚才赵导演提到文学这件事情,因为我跟赵导演合作一部电影,在赵导演的《穷人·榴莲·麻药·偷渡客》,这个片名是来自于俄罗斯的小说。毕赣在人生的启发上面,或者电影的启发,提到了俄罗斯的导演,这个部分是不是可以聊一聊,对文学或者俄罗斯,契科夫等等,对你们的启发。

【毕赣】:俄罗斯的文学太庞大了,非常的深刻,我一直留着的。我看东西,第一个不求甚解。第二个我喜欢一直留着,一部分一部分看,看完我就忘了,我看了很多的文学作品,对我有影响的是《佩德罗·巴拉莫》。相关,俄罗斯对我的影响没有那么大。

【赵德胤】:我一开始在缅甸大学那个地方,华人对中国文化的接触一直是比较尴尬的,第一个我们在政治上的处境是被压迫的。缅甸政府早期不承认华人是一个正式的公民,很多边境地区的华人没有身份证,我们小时候是很复杂的,很危险的,当你从A地到B地的时候,中间可能有几十道关卡被军警盘查的,华人想保留中国文化,所以从边境偷偷运了一些文学杂志,可能有些文学杂志在大陆找不到的,通过台湾、香港进来的。所以我们的阅读状况,只要有文字的东西,中文的,我们都非常非常珍惜,所以早期最珍惜的就是那种《读者文摘》,或者是香港的温瑞安。所以我大量阅读了这一类的东西。再联结到文学的时候,就比较简单了,就是托尔斯泰的东西比较简单,很温馨的故事。但到拍电影的时候,再来接触的,耶夫斯基,卡夫卡等,这些反而是拍电影之后,懂得去分析人,因为电影导演是剧本解析和人的心里分析工作,我比较喜欢分析型的小说。看毕赣电影的时候,我看到了一些现代文学的氛围,可能艺术都相关的吧,反而不是俄罗斯的,可能是北欧的东西。北欧可能更隐晦一点,因为《路边野餐》还是有故事的,所以外形要具像一点,如果隐讳一点的话,一般观众200万票房都做不了的。文学很多本质的,可解读性是非常非常抽象的,它会跟你的人生经历有关系,它会跟你解读的事件有关系,但影像比较表面,人生是比较复杂,电影是更容易在表象上跟观众做一个我们共同经验的沟通。所以我看他电影的时候,我非常非常喜欢,他的表象上可以沟通,但他内在有抽象的那一块,我觉得蛮好玩的,抽象性的文学或者是风格,辩证,隐晦啊。

【毕赣】:文学有文学的套路,文学有文学的办法,电影的办法完全不一样,所以我跟赵德胤选择的都是写实,因为电影的基础就是写实的,你任何的改编都要通过基础。我觉得毕加索挺写实的,他两笔就画了一个鼻子,那就不是写实嘛,他能那么快速的简单把鼻子画出来。所以我们选择电影的基础往下面走,只不过我做的往右边,他做的是往左边。

然后文学发展得很成熟,和电影不一样,电影还要往前推进。文学对我们来说是一个厚重的知识,一个大量阅读文学的人,他走在街上是很自信的,因为他能获得很好的支持。

【黄茂昌】:长镜头显然是两个导演在过去的作品里面被看到的,另外也使用了大量的所谓非实力演员。某种程度,我们假想两个原因,第一个没钱,第二个,因为使用非职业演员,会不会需要利用长镜头体现写实的状态,这个东西也会提到两位非常仰慕的侯孝贤导演,关于这个部分是不是可以聊一聊。

【毕赣】:我们都有一个共同的特点,因为看《冰毒》里面摩托车一段一段的行车,因为都是非职业演员,我可能会有更多的办法,里面的语言会复杂一点,但基础没变的是,一段一段保留完整的时间块状,因为你给他一个镜头,完全没有办法把力度交代出来。

【赵德胤】:我觉得毕赣讲的状态,我受制于另外一个东西,或者当时只有这一个地方,那个东西叫时间和偷拍。缅甸在今年3月之前,你要拍任何东西,要剧本申请,拍摄许可才能拍的,但我没有,直接拍了,所以有限制。第二个,时间限制,因为《冰毒》拍了7天,《归来的人》大概是12天,在这种快速的限制下,导演在现场对技术的先决条件是最高的,所以你不太有什么说我还要拍几个分镜,要怎么样细化表演,你要想这场戏最大的是什么,一次把它拍完。所以我拍片没有那么细腻的,所以大家说我拍片是野马脱僵,拍了一大堆,到最后剪的时候,才发现这个不错,这个很烂。你通过一个2寸的屏幕想象,是一团乱的。

所以我在看《路边野餐》的时候,很多地方它虽然是一块一块,但跟我的不太像。我的比较像野马脱僵,他的很细腻的,一块块去组织。坦白说我在铺陈组织的时候,根本没有素材,只能这样子。

【黄茂昌】:所以有一个东西蛮不同的,我认识毕赣导演之后,才了解可能在原始剧本的部分,剧本的准备工作,我想两位导演是不同的,我知道毕赣导演在剧本的安排上是非常紧密的。但是在表演上的时候,两位怎么对非职业演员,怎么很精准的控制?

【毕赣】:我们之间不同,但又殊途同归。我的剧本是给我一个人看的,我会给演员写不同的剧本,副导演按照我大概的逻辑写一个,比如是电影里面那个小孩,我想让他演一个等待的孩子,怎么样才能让他明白我的意思,我就给了他另外一个剧本,他得等一个超人来接他,他一直在很辛苦的环境里面,最后有一个超人把他带走,他每天都在等。所以马上建立了非常有效的沟通。所以不同的人,我给的剧本都是不一样的,这样的话,我的沟通方式还是建立在电影的范围里面。第二个,肯定一样的,熟悉他们,爱护他们,让他们信任你。

【赵德胤】:演员跟我合作,我觉得他们都比较辛苦一点,因为在拍摄当中,有两大限制,一个是偷拍,一个是时间,所以我没有办法有耐心。但我跟毕赣差不多,在拍之前,没有目的的会跟这几个演员相处很久,拍摄时间很短,但在拍摄之前,对他们祖宗八代都了解了,每个人跟我变成好朋友,才开始用这个演员进来拍。直到现在柯震东也是这样的,因为电影是假的嘛,电影其实很表面的,但是你对这个电影故事的感情是真的,这个时候你很想让它变真的,你恨不得现场打起来,但是在现场的时候,要想方设法去逼出来,但那个逼,你逼得不够的话,他很怪。所以必须在拍摄之前,想办法逼迫演员,两个人去练习或者用任何的方式,让他和角色的生理状态非常契合,这是职业演员吧。非职业演员,即兴的,我不会找毕赣去演一个超级战士,我可能会找他演一个老师,就是就地取材,因材施教,你找毕赣演刘德华,他可能也帅,但他可能不是刘德华的气质,非职业演员因材施教。

【毕赣】:我会找赵导演演协警。其实对待非职业演员这一块,我们都还在寻找更好的方法,但像阿巴斯有非常好的方法,耐心,也是我们需要去学习的。有一场戏需要小孩哭,哭得很伤心。我记得前几天送给这个小孩花瓶,到拍戏的时候,故意把它打碎了,然后骂他,你为什么不保护好他,那个小孩就很伤心的哭。所以导演要用不同的文本、桥段去帮助他。

【黄茂昌】:的确,演员是导演在现场工作很重要的一部分,怎么让演员进入角色的状态,一直是导演最大的功课。刚才赵导演提到了柯震东,逼迫他,逼的时间要多久?

【赵德胤】:因为之前我都是用非职业演员,都是执行制片来当演员,拍片也没钱,也懒得去找演员,所以执行制片演了我三部电影,我自己也觉得自己不合适做演员,我对演技没信心。所以我想办法去找职业演员,或者是他的心想要朝演员发展的人,所以我找了舞台剧的演员进来,我找柯震东来,找他来是一个挑战,因为大家都觉得这个人不行,不适合我们的东西。但我找他的时候,就觉得我们不能一直这样拍,我得找一个东西来给我挑战,我就故意找他。找他来,我就跟他讲说,我们做一年,一年你就不要去做什么洗面奶广告啊,因为广告要小鲜肉的,但我们拍的片是农夫、工人。所以我们做了各式各样的训练,第一步也就是变成常人,第二个身体力行,你是一个工人,你得有工人朋友。我把他带回缅甸去,像我回缅甸,我妈妈七十几岁了,我们会磕头拜妈妈的,因为很少回家嘛,就是让演员看到这一块,你一个华人或者一般的生活状态是什么,通过由内到外的去影响他,觉得他OK了,就拍,不OK就不拍。

【毕赣】:因为我有小孩了,对小孩的教育和对待演员是一样的,就两点,言传身教,身教永远比言传更管用,你在面对他的时候,必须要讲话很温柔,你不能表现得很自私,对待演员也是一样的,你必须跟他建立很好的友谊,你要让他成为农夫,首先你自己也是这样的,言传身教,只有这两点,很简单。

【赵德胤】:可能各位在现在的影视产业现状上,不太看得到。其实我记得早期的,像台湾李安导演、侯导或者张艺谋导演等等,他们和演员的相处,演员和导演很像家人,这个演员跟着你,如果拍了这部片,他还没有成,你就照顾他一下,担心他一下,其实这是最好的状态。有些时候演员很容易脆弱的,在表演的时候,你说他不好,他就会很失望或者很沮丧,当他拍完这部电影,因为这部电影带来的名和利好或者不好,如果他不好,你会不会觉得是他自己的问题,所以我比较很难进入一个很急的状态下,搞一个怎么样的东西,我还是希望缓缓的,跟这个演员变得很好,像家人一样互相关心,偶尔联络,不是很功利的说做完了走了。这个状态刚好是所有艺术发源的时候,所有这个艺术领域的相关人都是这个状态,像家人。现在比较难,各位也知道现在为什么比较难,大家都急着一个模一个模弄出来。

【黄茂昌】:刚才提到侯孝贤导演好几次,两位是不是可以聊一聊,跟金马奖怎么结缘?因为金马奖对新一代的导演有非常大的启发和帮助。两位刚好跟侯导的班底合作,包括了录音、音乐、侯导创立出来的金马的精神,给两位的影响是什么?

【毕赣】:首先赵导演刚才说过的慢,不要急,一切不要急功近利,我回来以后,接受采访最多的问题,是关于成功学的问题,这是我没办法回答的,因为也没有到达那个地步,但每个问题好象都会带着怎么样才能成功,怎么样才能去抱电影节,我说我也不知道,我也就是填上去寄过去而已,所以侯导对我的影响是血脉上的,精神上的。

【赵德胤】:我没有上过电影学院,所以侯导除了精神上,另外我在金马学院第一届,就被挑选进去,那段时候我拍个短片,侯导亲自做指导,教你怎么拍,所以我真的是直接学习到很多,他就示范给我们看,以前我的那个短片要打架,但打不起来,每个人都穿得西装帅帅的,打不起来,那怎么打呢?侯导跟我讲一个他们的故事,他们以前拍警察追小偷,他在茶馆,跟真的警察说,你们想办法逮到四个人,逮到奖励5000台币,然后再去跟小偷讲,你们打回去,打到警察就是2000元,能挣脱的是500块,这样一来拍的时候就打得很好。我大概用了这几种方法,直接学习到写实的拍法,怎么样用简单的方法进入角色。一场戏,一部电影最重要的可能不是故事,是演员的状态,你愿意看一张脸在镜头对着你,充满着很轻松或者那张脸充满了很多沮丧,你可以看他一分钟,但那个故事好象不太对劲,你就反感了,怎么样拍比较真实的状态。像李安导演,他在金马电影学院,跟我讲了很多关于西方技术面的东西,一个剧本怎么样环环相扣,即便像毕赣的《路边野餐》,你看起来它好象若有似无的,但剧本的架构是蛮连密的,你可以发现线索是扣在一起的。好莱坞这边比较偏剧本,大架构下大家都知道,但这个小扣怎么样扣得大家出人意料又很认同。金马电影学院两个星期还是三个星期,上完课,刚好我去缅甸拍了第一部长篇,比影响很大,因为没上过电影学院,什么都没有学过,所以你在那儿两个礼拜,很像你被打通了一些东西。

金马奖,在缅甸从小到大,大家是想办法要去,整个村里面有一个电视,要给钱,金马奖不是看直播,是看一年前、半年前的金马奖,第一次对金马奖的印象是那样的。所以到台湾金马电影学院,最后有所谓的入围金马奖,到现在去拍金马广告,觉得很梦幻的,对我们这种乡下的小朋友来说。

《归来的人》海报

【黄茂昌】:提到了金马,另外一点,所谓的国际这件事情,你刚才讲你在缅甸看到这样的金马奖。同样的毕赣导演得了奖,得到了肯定,各方面受到瞩目。两位导演在电影的道路上,跟目前的,尤其是中国电影商业体制里是蛮不同的,某种程度上是大量依赖了全球的电影经验这件事情,而并非所有的本地电影市场的运作。我们开始做《归来的人》的时候很幸运的,尤其是培植新导演的,进入了竞赛单元,开始了解市场的运作,开始结识了包括泰国、印尼、越南的这些导演,才了解怎么跟了解欧洲的观众。这些年来,所谓国际经验这件事情,对你创作的影响?

【赵德胤】:第一个,其实跟各位一样,当初是一个学习的心态,你也不知道这个东西到底行不行,你被影展选了之后,你有自信,好象还可以呀,你可能不是一个行家,但好象还OK,有了自信去那个地方。但你听到很多声音,原本对你电影的解释,当你去到法国、去过英国、德国发觉完全不一样,不是在你当地认知的所谓市场,所谓的电影制作的经验。比如说可能我们的电影挣最多钱的可能是卖给某一个全球性的电视台,这个挣的钱比在电影院挣的多。但我觉得更重要的所谓普世价值,因为艺术都在讲普世价值,那个普世价值呢,有些时候会因为你在地的文化而不同。我觉得最大的收获,结识很多制片人或者投资人,大家对你拍的电影或者未来要拍的电影,给了很多他们跟你所认同的普世价值,很多当地的文化和风俗导致了要这么做,但他们觉得这个不行,全世界看不懂,所以你得转一转。那个转并没有牺牲我们的普世价值,但刚好它在表现方式上转了一下。现在李安导演的电影是在一个所谓的商业市场里面暗藏了所谓的儒家文化,或者中国人的传统,家庭、团圆、感情,如果他的电影没有西方技术上的约束,他的电影会很艺术的,可能在这个市场上接受度不是那么高的。我们艺术片的这一块,你有你个人的感情了,关于这个国家也好,这个土地也好,你有了情感,很多私密的故事,可能因为你的独特性,让这个故事在跟全球沟通的时候,有一些落差,因为文化不一样,语言不一样,所以你需要一个东西,把你的这些东西套进去,让它更普世价值,我讲的是更隐晦一点的普世价值,并不是说要做一个动作片等等。你在写剧本的时候,你在思考,这个东西别人懂不懂,那要怎么转换。

【黄茂昌】:毕赣得了非常多的奖,在好几个地方正式上映。去年这个时候,开始接触到国际影展的邀约,一年下来,你觉得国际这件事情是怎么回事?有什么想法上的改变吗?

【毕赣】:我的观念可能会稍微有一点点不一样的是,我其实不太喜欢出去旅游,去外面,对我来说是一种折磨,我吃不好,睡不好,所以我难得体会到影展的好,我到影展唯一的就是酒好,其它的都不太舒服。去印度,印度的策展人每天给我打电话,说你为什么不来参加酒会,我说明天来,明天又没去。有很多东西对我来说不是那么必要,因为有制片,监制在。真正的国际,不是他给予我的,而是我给予他的。作为电影人,应该考虑到三个层面,首先你肯定有哲学层面的探索,第二个故事方面是满足你自己的,因为故事里面的每个角色是我,第三个,作为一个电影创作者,无论你生在什么年代,都会想去为电影的语言做一些贡献,这是我想去做的事情。而且我发现中国电影很长一段时间没有在世界电影里面做一点点贡献,这是非常可怕的事情,我们迷恋的东西是不是有点太固执了,而最本质的东西我们是不是忘掉太久了,我们太容易从国际上,什么都可以拿来吸收,其实电影不就是那么回事嘛,我在自己的家乡,我通过互联网,可以学习到拍电影的方法,学习到一些科技,我拍电影是去影响国际的,相反他来影响我的层面非常非常少。

【黄茂昌】:刚才讲到一件事情,探索这件事情,我跟两位的接触发现一件事情,因为一开始你们限制多,成本低,所以导致了作者本身其实对于技术的追求,本身还得懂蛮多技术的,从摄影到剪辑,所有的技术问题都得想方设法解决。我也知道毕赣不管在拍摄《路边野餐》以及之后的可能牵涉到非常复杂的技术,可能连外国经验都很有限的。对于技术这件事情,有没有什么可以跟大家分享的?

【毕赣】:我拍短片《金刚经》的时候,我只有一台佳能的视频,但它没有办法拍长篇的,去淘宝买电池。然后它的画质不太好,可以有一个系统把它破解掉,这些东西通过互联网都可以学习到。那个时候我没有尝试过摄影,花了半个月的时间,好好看看电影应该怎么操作,注意固定的调度之类的。技术层面的一点,网络可以回答道80%甚至更多。我下面一部电影,技术情况更复杂,复杂到西方人也没有做过这样的事情,怎么办呢?这个时候没有办法,必须自己找到自己信任的团队,我们一起来研究是不是可行的,首先告诉大家,这个东西不可行的,不行,必须要可行。这种情况下,怎么办?我现在还没有想出来,因为我们团队还在解决这个问题。

【赵德胤】:我算是从技术出身的吧,高中我念的是职校,学的是拍照、暗访,再来玩DV。毕业制作的时候,我念设计系,要拍一个毕业制作,就开始去研究了,用学校的钱,学校有一些器材,学校是设计系,不能买器材,是因为我要设计,所以去买了一些器材。在拍长篇的时候,开始研究了所谓的单反怎么样拍电影,我用的是松下的TH2,它也是可以破解的,在正常的光源下,可以达到一般摄影机的质感。下了很多功夫,一样一样破解,研究镜头,因为我自己担任摄影师的,我前面的电影,摄影师、剪辑、灯光、服装都是我,所以可想而知,我每天都在搞这些,根本没有办法搞剧本,剧本就是一个直觉反映,在现场,好,你来演。所以技术的问题,我觉得对我来说太重要了,我可以讲一句结论,如果今天没有技术,没有数码科技,没有网络的话,我根本不可能拍电影。所以拜科技所赐,我快速变成了从实做出来的导演,如果没有这些东西,以前的电影底片多贵啊,所有念电影的必须是中产阶级以上的,出国念,低产阶级不可能。现在你看全世界最厉害的独立制片不是在这里,可能是在南美洲,可能是日本,日本每年生产一千多部电影,每部5000元人民币到50万人民币,其中出来十几个导演慢慢变得越来越大,嘎纳市场入围的导演。这波技术面带出来的潮流是2000年以后各种艺术,各种专业所面临的不能回避的问题。但你站在情感面,它淘汰了很多东西,它让我们的很多东西更快速,让人不那么稳定下来思考原本电影制作应该有的,是矛盾的。

【黄茂昌】:DV也好,单反也好,大家可以负担得起。这次赵导演来上海电影节担任创投的评委,自己也参加过非常多的创投,基本上一个项目的孵化过程花蛮长的时间,我有一个相机很便宜,我可以马上拍。同一个时间,在目前内地的市场,尤其是所谓IP,大家的节奏是非常快的,你赶快拍,钱不是问题,面临这样的情况,我也相信两位因为现在的成功,一定接到非常多的邀约,希望快点的完成。但跟刚刚提到的我得慢,我得观察演员,我得把剧本好好做好。在当下,中国电影市场,你们怎么去抉择,怎么去面对?就像在座的同学一样的,面对很多的诱惑,怎么拍好电影?或者怎么去定位自己?

【毕赣】:就我的经验来说,首先自我的定位,你要想成为一个拍好电影的人,还是经营导演这个身份,这两个不同的概念,如果你想成为一个经营导演身份的人,你没关系,你想拍什么就拍什么,拍网剧就拍网剧。但你想成为把电影拍成好的话,世界上没有捷径的,第一种方式拿手机去拍,慢慢建立文本,要么像我一样,先花三年时间把文本建构出来,艺术都是枯燥的,无聊的,没有想象中的那么光荣,那么伟大,别无他法,就看你怎么选择。

【赵德胤】:我觉得这个问题,现在的这个状态,不只是对导演是一种诱惑或者一种干扰,对于任何一个生长在这个时代的人,就是一个干扰或者机会。可能未来这几年,快速会变成,因为你生长在这里,不得不快速的进入某个东西,你可能在某个世界上只有100万的地方,是那个地方最厉害的人,跟可能是一个大市场里面某个地方中等的人,可能因为这个大市场让你不这么厉害,我讲的意思是说,因为这个大环境太火热了,让大家都急了起来,这是我这次当评委很大的一个学习吧,你感知到了,每个人跟你讲新导演,每个人都是年轻导演,每个人都是有很多资源,每个人都先讲了说,他的成长经验和他独特思考,我也很感动,但当他要拍什么电影的时候,全部用了套路,我就觉得很沮丧,我就在很公开的一个所谓的路演当中,跟大家说,我觉得我为大家很独特的东西感动,但为什么大家第一部电影就要那么多套路呢,新导演,新人的资产就是你的肆意妄为,你的直觉,你的大胆,你的那种敢去冲撞,而不是说我要赚个6000万,我就写这个剧本,谁红,我就用谁,看到那个人是大制片,就巴结他,这样太累太累了。其实人生需求没那么大,你要有个小东西是很简单的,在火热的环境里面,会让你单纯的东西丧失了,那个东西是你做老师、做学生,做公务员都有的,你对这个职业该有的纯真该有的。导演的纯真和操守,写剧本、看书、阅读,而不是其它的。导演在解读文字,分析人,你就得面对最多的是你自己,而不是市场。

【毕赣】:我也挺同意的,纯真这个东西,我们好象都不敢讲。为什么那么正确的事情不敢讲呢?你们拍不好电影,就是缺这个,你们什么都不缺,不缺钱,不缺设备,就缺纯真,所以你真是那块料,你就拍掉好完,你就写掉好了,世界上哪里有这么聪明的办法。我拍《路边野餐》,那么多问题我知道,还要那样干,是为什么?因为那是我第一部作品,我有那么多想法,就去做好了。为什么侯导那么厉害,他还是那么纯真,看李安导演还是那么纯真,这个真的不是大话,而且保持这个是非常困难的。因为就我自己来说,《路边野餐》之外,我拥有了很多的资源,就是这样,我们把《地球》的项目往后拖了一年,我的孩子来了,我每天写剧本的时间都要推迟到三点以后,但没办法,我得陪他,这是一个很好很好的事情,我的孩子是来帮助我的,让我的修养变得更好。当你被那些东西包围的时候,你经营这个身份真爽,但有又有什么意义呢,像我拍完《路边野餐》,有人问我成功学的问题,我特别的烦恼,我到现在买个东西都思前想后,因为我没有那么多钱。

第二个问题,拥有资源的时候,那个绝对可以让人迷恋在其中,所以我不断的告诫自己,不要经营导演这个身份,所以我大部分的身份是父亲,是儿子,但只有很小一部分的身份是导演,我不希望我经营这个身份。

【黄茂昌】:讲到纯真这个事情,我想从两三个月前开始讲,两位用纯真的态度,用直觉,拍出自己想要拍的东西,但下一个阶段,的确得观众看,而且这个观众还不是亲朋好友,或者是本地的观众,可能很多是国际的观众,国外的观众。我就从毕赣这边讲起,《路边野餐》得了奖,但今年必须要面对法国的观众,面对台湾的观众,面对美国的观众,下个月要面对中国的观众。当你在3月底,在台湾待14天,从你来的第一天到最后一天,我知道你有非常多的心路历程,对台湾观众的想象,从来的时候到最后离开,他们是不是大部分能够理解你?你怎么看这个事情?

【毕赣】:首先我去台湾,我的态度是因为电影的工作有很多是团队性的工作,我得尊重我的发行方,我发行方对此有诉求,我作为一个导演,就过去了。到了台湾以后,我没有做很多的套路跟大家应对,每次跟大家聊的时候,都出乎意料的好,他们比我想象中更能包容我,更能抛开那些问题直达要害。经过那14天以后,对我有一点点改变的是,我愿意跟大家慢慢的交流。今天交流的那么迟钝,是因为昨天晚上我没有睡。我去了台湾以后,发现台湾的观众蛮可爱的,跟大家分享一些,比如说有两个观众进来,明显不是艺术电影的观众,进来坐着看完了以后,就举手回答问题,一般都是砸场子的那种,我最后一个镜头用特效做的时间,他说最后一个镜头,我出现了幻觉,我看到了时间。后边的人也说我也看到了,这个是对我最大的奖励,他真正能体会到幻觉残留的状态是我真正希望达到的,所以当回到大陆来接受采访什么的,我尽量摆正自己的心态,我在台湾的时候说,我没有办法,这个鸟是我养的,它必须要跟大家交流怎么办,我必须要去翻译,所以我作为《路边野餐》的翻译者的身份。

【赵德胤】:我刚从以色列回来,又来上海。说实话已经很累了,其实我从短片2006年到现在都在跑影展,去年有一个好的理由,因为要去训练柯震东他们,所以我回绝了所有的邀约。因为很累,特别是到今年来上海电影节,我更加的觉得讲话是一件很累的事情,因为我们讲话都比较诚恳,不太跟你们讲谎话,也不太去包装,比较直接,所以比较累,你得掏空自己跟观众沟通。好象你人的体力、精神和智慧被消耗掉了,好象划不来。另外一个,你觉得都匮乏了,因为你拍电影,讲电影,好象头脑中没有东西了,讲来讲去的都是那些,但是你们问,我只得诚恳的再讲。其实每个导演可能都一样吧,讲了十次也就累了,也需要去补充一点新的东西,所以未来我会越来越少去接触观众讲这些了,因为第一个很累,第二个我觉得我们的内在还是需要面对自己的时间多一点,这是每个职业需要的东西。

那去跟观众面对,有没有一个反馈回来?当然一定有,比如说我这次在以色列,相对的,我不喜欢旅游,但是我很喜欢去当地和一般平民百姓去聊天相处,在上海也是的,可能在上海跟我讲话最多的是司机,通过司机我了解了更多的上海,不是通过评委会,不是通过演员。我去以色列,去加沙边境,你去当地了解他们的文化,那不太是一般的理解,那个回馈是更巨大的,就跟我来上海跟司机的聊天回馈是最大的,可能不是讲电影是最大的。我讲的意思是,可能在这个行业里面,我们需要不断地去面对人,但是其实心里面,我们都不喜欢面对人的。但很尴尬的是,我们的电影又需要面对人,可能你不是拍蜘蛛人,大家都知道在讲什么。关于责任,还是会尽的,但关于生活状态,可能会越来越关注在面对自己,面对家人,面对母亲,不太需要去面对很有诱惑力的交际应酬。

【提问一】:我是上戏大一的学生,我提什么问题,我就是想说,毕赣真厉害,我看了很多遍《金刚经》,就是想说你很厉害,我看了五遍,给我很大的勇气,他拍的时候应该是需要勇气的,贵州话我很熟悉。

【毕赣】:你应该拿作品在国际上跟我对话。

【黄茂昌】:两个月在前台北做QA的时候,蛮多想要加入的。

【毕赣】:你可以提前跟我制片说好,去我剧组帮帮忙什么的,一定要记住你今天穿的T恤前的那两个字“自由”。

【提问二】:我是美院的,我有问题是问黄茂昌老师和赵德胤导演,我自己本人是很喜欢台湾新电影,非常喜欢侯导。因为我们离台湾很远,去台湾也很不方便,比如我们这种乡下户口很难自由行,但我去过一次,我想问的是,两位老师觉得台湾和大陆独立电影,各自面对最大的问题是什么?主要是问台湾的这部分,因为比较好奇。

【黄茂昌】:其实现在互联网时代,不来台湾,也能看到几乎所有台湾的电影。现在两边独立电影面对的问题,一个是市场小,很单纯的,你得面对这个问题,如果我想要在本地达到供需平衡或者市场回收的话,我这个东西拍出来,是不是有国际的观众,目前在内地,大部分的电影,99%的电影不太考虑国际的观众,台湾可能没有这个条件,必须想国际的机会,在内地有机会,所以考验到创作者,必须要面对这个问题,我本来想要讲这个故事的,但可能因为一些限制,必须做一些改变,很多时候这些改变是不好的,不好的原因是拍了一个本来不想拍的电影。我觉得在内地的话,刚好倒过来,现在太快速了,好象很多东西每一天都是资本惊人的成长,大部分不太关心内容,关心的是如何快速的取得一个IP,快速的让明星来入股,把资本做大,然后再把这个公司卖掉,大家不谈电影了,大家都在谈商业这件事情。大陆的电影工作者,我个人觉得海外的经验也不足,如果拿来跟韩国或者法国、美国相比的话,他们的电影大部分的全世界的人可以看到,但所谓中国特别牛的中国电影,受到关注的是比较少的,反而受到关注的是独立电影。那怎么拿捏,怎么定位,是这一两年大家必须去面对的事情。

【赵德胤】:我同意黄茂昌讲的那些问题,站在创作者来说,面对的问题不太一样。台湾面临的问题,艺术的诞生是因为有话要说,为什么有话要,因为你看到某些,听到某些有感触,或者你有某些东西要呐喊。我自己刚好不是在大陆,也好象不是那么台湾的人,因为我一半的生命经验是缅甸的华人,我觉得在创作面上,台湾目前面临了,因为年轻一辈独立制片没有话要讲,或者在普世认知下没有力道,这是最大的问题。年轻一代被全球化的生活形态影响下,讲出来的话可能小了一点,他在艺术的回馈上,普世的共鸣上力道是弱的。大陆刚好相反,力道强,但说出这个话的表达比较少,另外一种表达比较多,市场化需要的东西太多了。比较个别的,像毕赣这一类的东西一定有市场,只是说在成本上,大家不相信花那么大的成本把这个市场找出来,台湾面临是创作的表达,这边是表达后的市场展现没有机会。我觉得《冰毒》这样的电影,如果发生在大陆,不可能代表大陆去申奥,但在台湾,变成了一个主流媒体或者应聘人大家都在讨论的问题,最后代表去申奥。在这边看到的是非主流即边缘,你不是主旋律,就站在主旋律的对面。意思是说,主流媒体不太愿意报道非主流,但台湾主流媒体也会报道非主流,所以边缘的东西,所谓边缘只是宣发资源边缘,通过主流媒体的帮忙下,变成了一个公平的,可以在市场或者可以让观众展现,可以让该看的人看了。但是我很看好,慢慢的这个地方健全之后,就会出来各式各样的声音,不是没有,是有的,只是目前大家被压制了一下,不太是非主流即边缘,那些边缘的核心价值不输给主流,只是主流的这些媒体不愿意关照。你说关照后没人看吗?是有的,那么多的人不会有人看这种电影吗?一定会有很多人想要看的。但在台湾,这个机会比较大,所以我们在台湾的创作上,你可以自由奔放,你可以各式各样的东西做,都有机会变成主流,因为你做了,你有底。但在这边,一看好象机会很大,但这个大机会或者你的才华,在天花乱坠的环境下被压抑了,你得拉一个很天花乱坠的让你出来。这边比较好解决,台湾可能难解决一点,创作的问题,你到底有没有话要说,在这个地方你到底有没有感受,你这些感受到底是云淡风清的,还是震惊全世界的?不知道,因为我觉得这个更难,因为我是创作者吧。但在发行的层面,可能那边更难。我觉得有两方面的困境。

【黄茂昌】:我想补充一个,还是回归到对未来的想象。想象这件事情,不管是台湾和大陆,对未来的想象不是空想,它很多的证据让你想象。举一个例子,认识毕赣导演之后,我才知道他之前的《潜行者》,事实证明,我从来没有买到票,一下子就卖光。你去看上海电影节,卖光最快的是经典的,特别冷门的电影,我必须要有证据,那些证据告诉我,好象其实不是完全没有机会。同样的,如果问我《路边野餐》在台湾到底有没有看?该怎么做?这个东西每天都会给我们不同的对未来的想象,原来观众的宽容度是很大的,观众的可塑性是很大的,我也相信在互联网的时代,大陆的观众有各种的可能性,所以我对未来是充满乐观的,当然有很多政治问题、经济问题,全球化的问题,但这个东西是非常兴奋的,因为每一天我都会有新的事情,我觉得我可以重新来过,我可以重新来过,我作为一个发行人,我作为一个市场经营者的看法。

【提问三】:三位老师好,上午我在电影节那边参加论坛,也是大咖,但我没想到,你们的水平真的比他们高。我特别想问一下毕导还有赵导,你们刚才说到要有表白的东西,目前的状态下,你们最想表达什么?特别是毕赣,你是怎么从诗人走到导演的?从文本,精练的文字到影像的表达,有个什么过程?

【毕赣】:因为写诗的过程,不是经营诗人的过程,我没有打算结交任何一个诗人,很机缘的原因,我把诗放在电影里面。诗歌对我来说,和你们去卡拉OK一样,只是很简单的抒发一样的。但经过大量的训练,因为诗歌有大量的组合,让我对电影的剧本设计是有帮助的。其实每一部电影,对我来说,我都会给一个人,像《金刚经》是我给一个死去的朋友,《路边野餐》也是给另外一个人,我想拍一个有关父子关系,特别超现实的东西。所以电影对我来说,除了诗歌以外,诗歌是很便捷的,我可以用来表达的,电影是更复杂的,让我产生表达的东西,至于表达的是什么,都是零零碎碎,家常里短,用了各种的办法。作为一个电影创作者,作为一个小说的作家,对你整体的建构是要有野心的,所以有几个层次吧,但至于表达都是那些家常里短,没有什么高级的。

【赵德胤】:我刚好是生活经验,莫名其妙就一直有很多故事,很多完整的故事,从小到大一直忘不了,或者一直持续在发生。这可能是老天爷让你一直有这些故事,家人、朋友发生了很多戏剧性的故事,我每次试着从这些故事后面推敲分析什么出来,最后不了了之,所以把每个故事变成了电影。这个故事拍不完,资料库太大了。

《再见瓦城》海报

【提问四】:三位下午好,我们知道《路边野餐》7月15日上映,我想问一下赵导演,《再见瓦城》什么时候会在大陆上映?

【赵德胤】:一定会在这边上映,但还不知道什么时候上映,因为现在还没有做完,还在做特效,我刚从巴黎回来。因为我们的片都没有那么的急,还是要每个东西做完,希望至少最慢明年6月。

【黄茂昌】:把它做好,自然就会和观众见面。

【主持人】:非常感谢三位嘉宾跟我们的分享,也希望大家以后在自己创作的过程中,也多一点真诚,更期待大家7月15日,走进电影院,一起来《路边野餐》